Les médicaments

1/3 des médicaments commercialisés en France et

1 médicament sur 50 est classé comme incompatible avec la conduite.

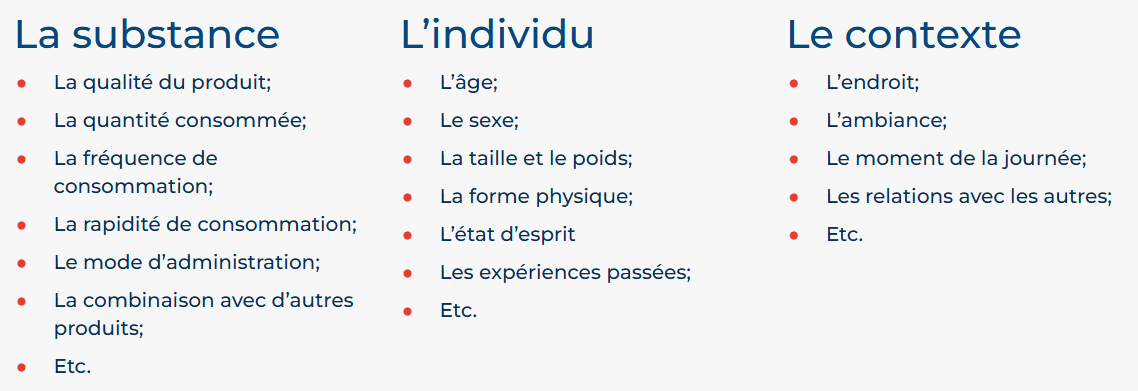

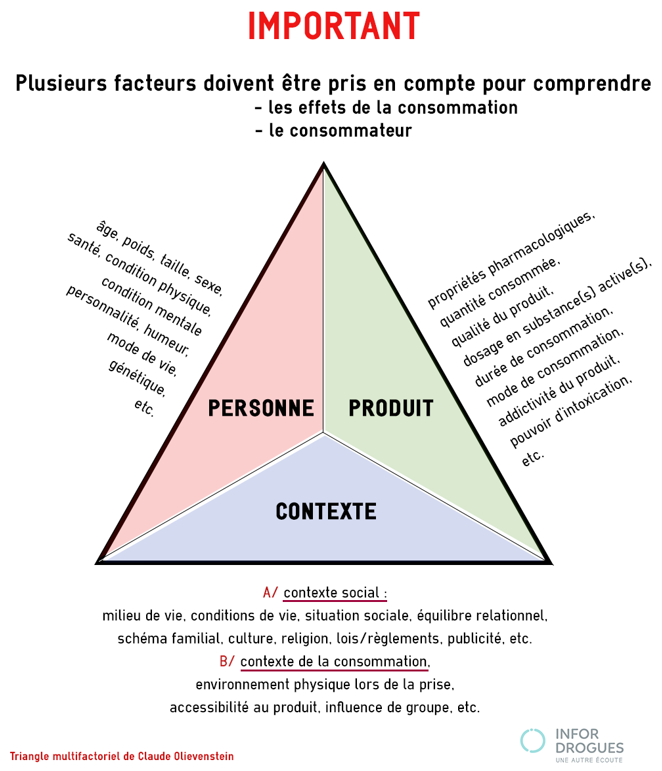

L’incidence d’un médicament sur les capacités à conduire dépend de la nature de la molécule active, des effets indésirables qu’elle peut provoquer (sur la vigilance, la coordination, le comportement ou la vision), de la posologie, de la durée du traitement, de la pathologie visée par le traitement, et des interactions éventuelles avec d’autres médicaments, l’alcool ou les stupéfiants.

Ces médicaments peuvent faire partie d’un traitement au long cours concernant certaines maladies (dépression, épilepsie, maladie de Parkinson, diabète, hypertension artérielle, etc.) ou traiter des maux courants (douleurs, fièvre, toux, rhume, etc.)

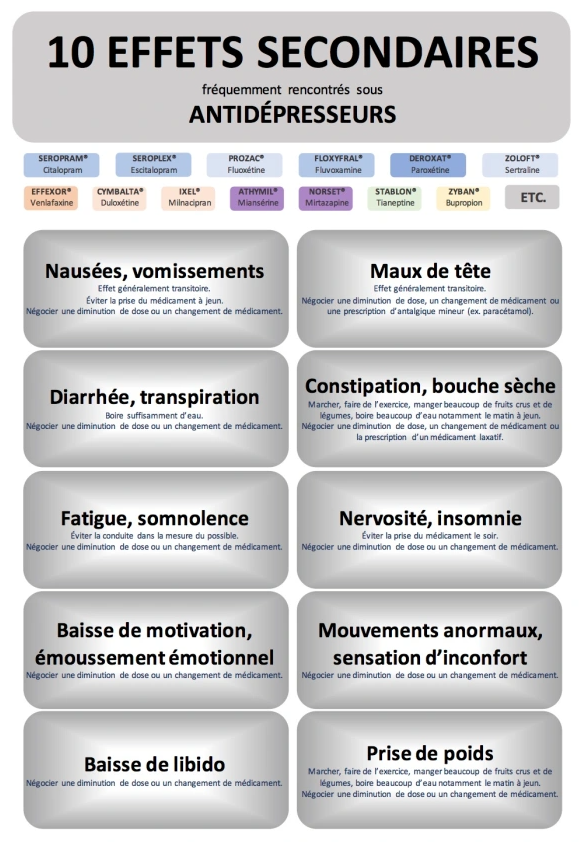

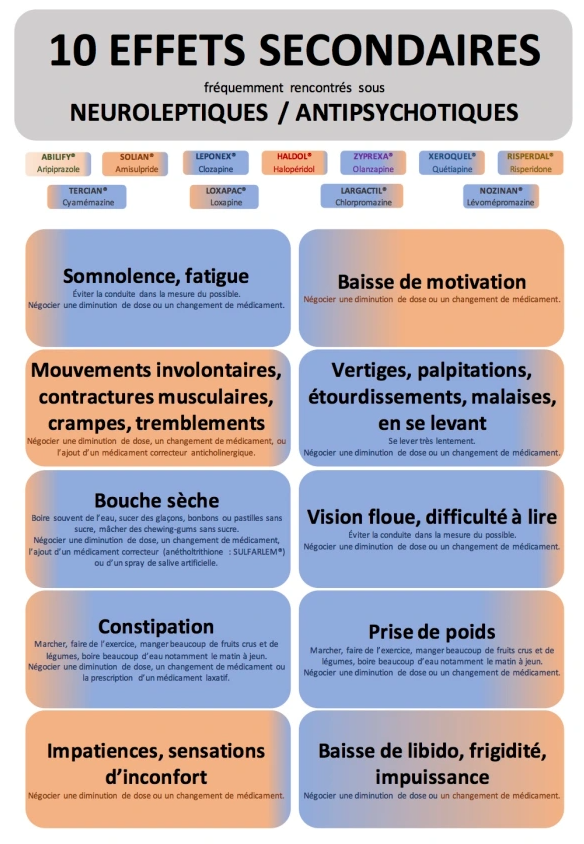

Certaines familles de médicaments sont d'emblée concernées par ces risques :

- Les anxiolytiques : benzodiazépines et apparentés (diazépam, bromazépam, etc.) ;

- Les somnifères (hypnotiques) : zopiclone, zolpidem, etc. ;

- Les antidépresseurs : fluoxétine, paroxétine, etc.

- Les hypnotiques et les anxiolytiques (en particulier les benzodiazépines) sont les substances les plus fréquemment retrouvées dans les analyses de sang des accidentés de la route.

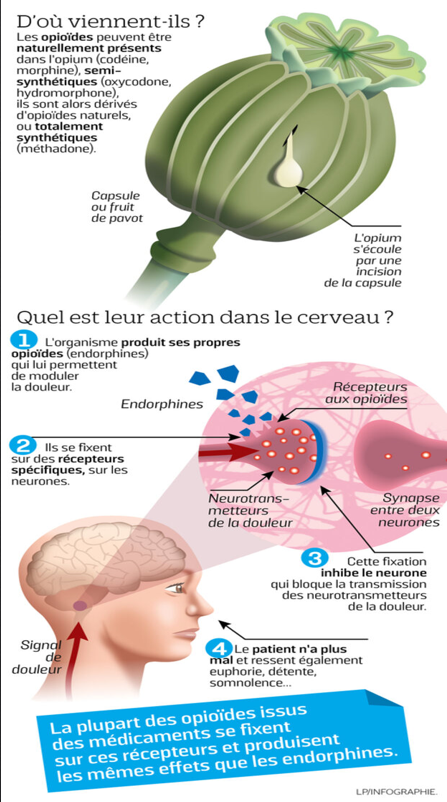

Certains médicaments sont des dérivés de l’opium.

D’autres familles de médicaments peuvent aussi avoir des effets sur l’aptitude à la conduite :

- Les anti-inflammatoires : alminoprofène, piroxicam, etc. ;

- Certains médicaments contre la douleur et contre la fièvre (Doliprane, Efferalgan) ;

- Certains médicaments (triptans) traitant la migraine ;

- Les anesthésiques y compris ceux utilisés en usage local ;

- Les médicaments contre le mal des transports : diphénhydramine, diménhydrinate, etc. ;

- Les anti-allergiques : cétirizine, loratadine, etc. ;

- Les antidiabétiques : gliclazide, glipizide, etc. ;

- Les antivertigineux ;

- Les anti-infectieux : norfloxacine, ofloxacine, ganciclovir, etc.

Depuis 2005, les médicaments présentant des risques pour la conduite (environ un tiers des produits commercialisés) sont classés en 3 niveaux.

Les pictogrammes sont de couleur :

Pictogramme jaune, niveau 1:

soyez prudent

Les médicaments dits de niveau 1 sont signalés par un pictogramme sur fond jaune, la mention « Niveau 1 » et le conseil « Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice. »

Pour les médicaments de niveau 1, le risque est faible et dépend largement de la susceptibilité individuelle ; la notice du médicament fournit les mises en garde indiquant les cas où le patient devra s’abstenir de conduire (en particulier lorsqu’il aura précédemment ressenti des effets indésirables potentiellement dangereux).

La prise d’un médicament de niveau 1 ne remet généralement pas en cause la conduite automobile, mais nécessite que les patients soient informés avant de prendre le volant.

Pictogramme orange, niveau 2 :

soyez très prudent, ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé

Les médicaments dits de niveau 2 sont signalés par un pictogramme sur fond orange, la mention « Niveau 2 » et le conseil « Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé. »

Pour les médicaments de niveau 2, il convient d’examiner, au cas par cas et avec son médecin ou son pharmacien, si la prise du médicament est compatible avec la conduite. En effet, leurs effets négatifs sont présents chez la majorité des personnes qui le prennent, à des degrés variables. La plupart du temps, ce type de médicament n’est disponible que sur ordonnance. Plus rarement, il s’agit d’un médicament disponible sans ordonnance.

Pictogramme rouge, niveau 3 :

attention danger, ne pas conduire

Les médicaments dits de niveau 3 sont signalés par un pictogramme sur fond rouge, la mention « Niveau 3 » et le conseil « Attention, danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l’avis d’un médecin. »

Environ 5 % des médicaments sont classés de niveau 3. Avec ces médicaments, la conduite automobile est systématiquement dangereuse. Cette incapacité est généralement temporaire. Compte tenu d’un éventuel effet résiduel (par exemple, après une période de sommeil induite par un somnifère), mieux vaut demander à son médecin le délai à respecter pour pouvoir conduire après la prise d’un médicament de niveau 3.

En règle générale, il est préférable de ne pas conduire durant les premiers jours d’un traitement avec des médicaments de niveau 2 ou, a fortiori, 3. Lorsque le traitement est stabilisé depuis un certain temps, la possibilité de reprendre le volant peut être envisagée avec le médecin. Celui-ci pourra conseiller des horaires de prise modifiés lorsque le patient envisage de conduire et déconseillera les longs trajets monotones de type autoroutier. Dans tous les cas, des arrêts réguliers s’imposent, toutes les heures et demie par exemple.

Il est important, néanmoins, de garder à l’esprit que sur la route, quelques dixièmes de secondes de retard au niveau des réflexes peuvent avoir des conséquences dramatiques.

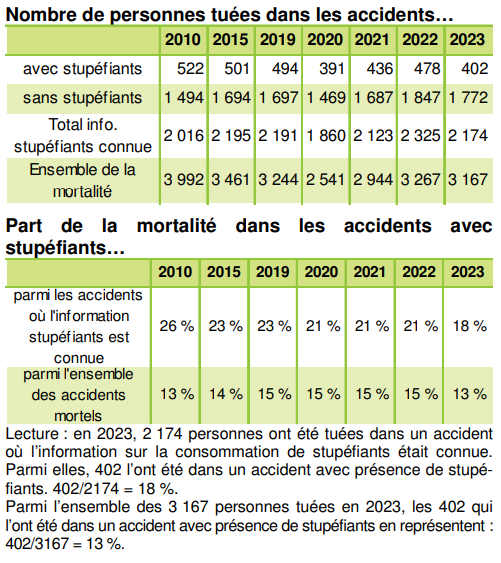

Statistique

Il y aurait en France 3,8 millions de consommateurs réguliers de médicaments psychotropes et 8,9 millions de consommateurs occasionnels.

Entre 2013 et 2022, près de

3 % des accidents (CESIR-IV - Combinaison d’Études sur la Santé et l’Insécurité Routière, phase 4, rapport final INSERM, 2024) seraient attribuables aux médicaments, essentiellement benzodiazépines et apparentés, certains antalgiques dont les opioïdes.

Ce facteur de risque doit être pris en considération. L’incidence d’un médicament sur la capacité́ à conduire dépend du principe actif et sa demi-vie, des effets indésirables (sur la vigilance, la coordination, le comportement ou la vision), de la posologie, de la durée du traitement, et des interactions éventuelles avec d’autres médicaments, l’alcool ou les stupéfiants. Un tiers des médicaments commercialisés présentent des risques pour la conduite.

Un pictogramme de couleur jaune, orange ou rouge est apposé sur la boîte, complété́ d’une mise en garde textuelle. Au cours de l’année 2015 selon l’ANSM, 13 % des Français ont utilisé des benzodiazépines au moins une fois (17 % des femmes, 10 % des hommes) ;15% des Français ont débuté́ un traitement opioïde et 21% sont consommateurs chroniques. Depuis l’arrêté́ du 13 mars 2017, les benzodiazépines (hypnotiques et anxiolytiques) sont repérées en niveau de risque 3, avec un pictogramme rouge (conduite automobile formellement déconseillée), car ces médicaments sont à l’origine de la moitié des accidents mortels attribuables aux médicaments.

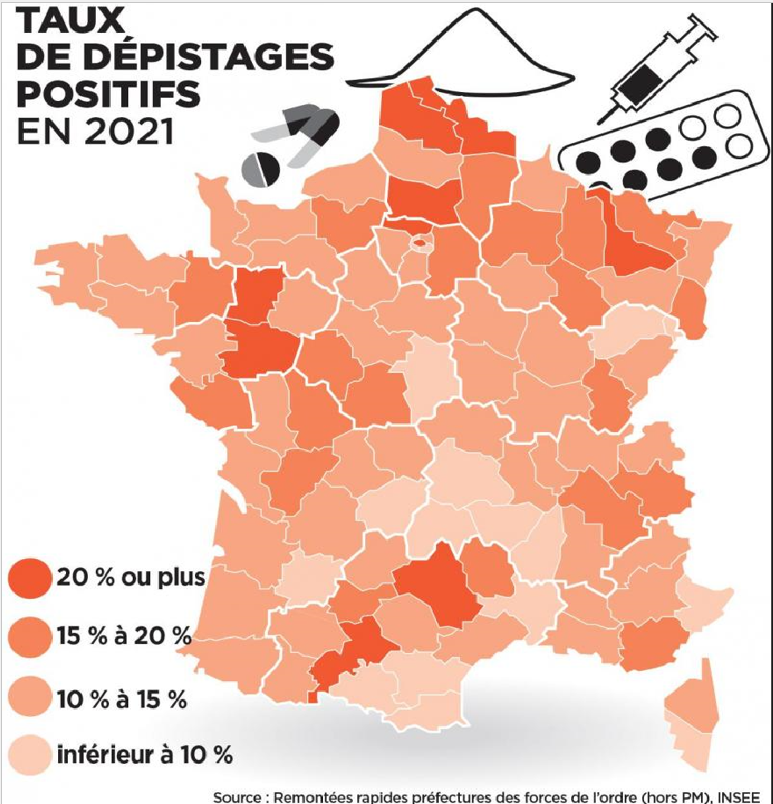

Selon l’ANSM, la consommation de benzodiazépines a fortement augmenté depuis la pandémie de Covid19.